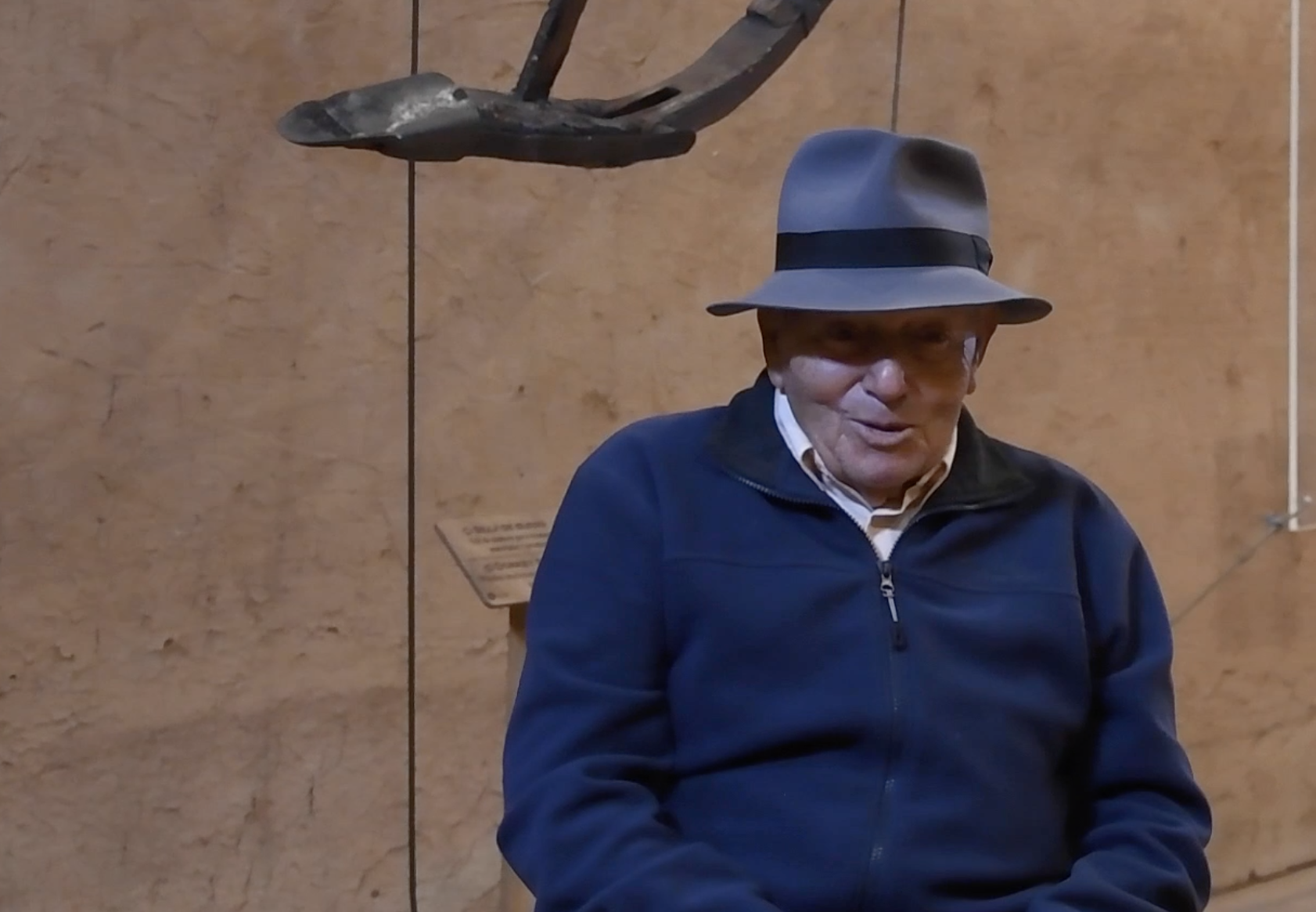

Maria Eugenia Monzón Perdomo doctora en Historia Moderna por la Universidad de La Laguna nos muestra algunas de las estrategias de supervivencia de una sociedad empobrecida como la majorera durante el Antiguo Régimen.

Ampliar el marco desde donde se hace la Historia nos ha permitido crear nuevos puntos de vista para entender las sociedades. La “historia de la gente sin historia” rompe el paradigma de una Historia escrita exclusivamente por los poderosos permitiendo hacer Historia desde otro punto de vista.

Este es el punto de partida de esta charla. Y es que la pobreza es un tema dentro de la Historia que se ha convertido en fundamental. Pobreza es un tema relevante. Muchos son los factores que hacen que la desigualdad haya crecido. Desde la crisis climáticas y migratorias hasta guerras y pandemias. Todo ello ha contribuido a visibilizar la pobreza de nuestro entorno y crear interrogantes sobre ello.

Teóricos contemporáneos como Bauman abordan este tema y aseguran que la desigualdad es un proceso en expansión, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Esto se va produciendo por un proceso de desposesión que por ejemplo nos permite visibilizar de forma clara el problema en nuestro entorno.

La pobreza la podemos identificar como algo circunstancial, es un fenómeno que no debería ser identitario y su carácter circunstancial nos debería posibilitar su superación. Sin embargo, hemos creado un sistema de mitos y creencias en torno al hecho, que nos empuja a culpabilizar a los pobres por su situación. Ideas que han instaurado el odio y el miedo a las personas pobres. La filósofa Adela Cortina llama a esto “aporofobia” (miedo o rechazo a las personas pobres). Con esta introducción María Eugenia Monzón nos va acercando a la concepción de pobreza que tenemos en la actualidad para introducirnos en el antiguo régimen de Fuerteventura entre los siglos XVI y XVIII, revelando que el problema no ha evolucionado mucho hasta llegar a la actualidad.

La Fuerteventura del Antiguo Régimen.

En la Fuerteventura de aquella época toda la sociedad vivía en una situación de pobreza “equilibrada”. Esta pobreza le permitía seguir trabajando y pagando sus diezmos e impuestos, siempre bordeando el espacio que podía arrojarlos a la marginalidad. Malas cosechas, años ruines, se convierten en catalizadores de situaciones que suponían serios problemas de pobreza extrema en la población. Ejemplos de ello están patente en las fuentes que nos han llegado hasta nuestros días.

Durante el siglo XVIII las crisis de subsistencia se manifestaron de manera más acuciada en la isla.

¿Por qué se produce esta circunstancia en Fuerteventura?

Podemos identificar múltiples factores que hacen que esto se manifieste. El primero que podemos destacar es el sistema socio político y económico de la isla. La isla de Fuerteventura después de la conquista es una isla de señorío. Este hecho otorga al señor de la isla la facultad de impartir justicia, detentar el mando militar o realizar explotaciones monopolizadoras en la isla. Además le faculta para ejercer tributaciones como el Derecho de Quintos sobre los vecinos. Este poder feudal ejercido sobre la población arrojaba a los majoreros a una situación de incertidumbre constante.

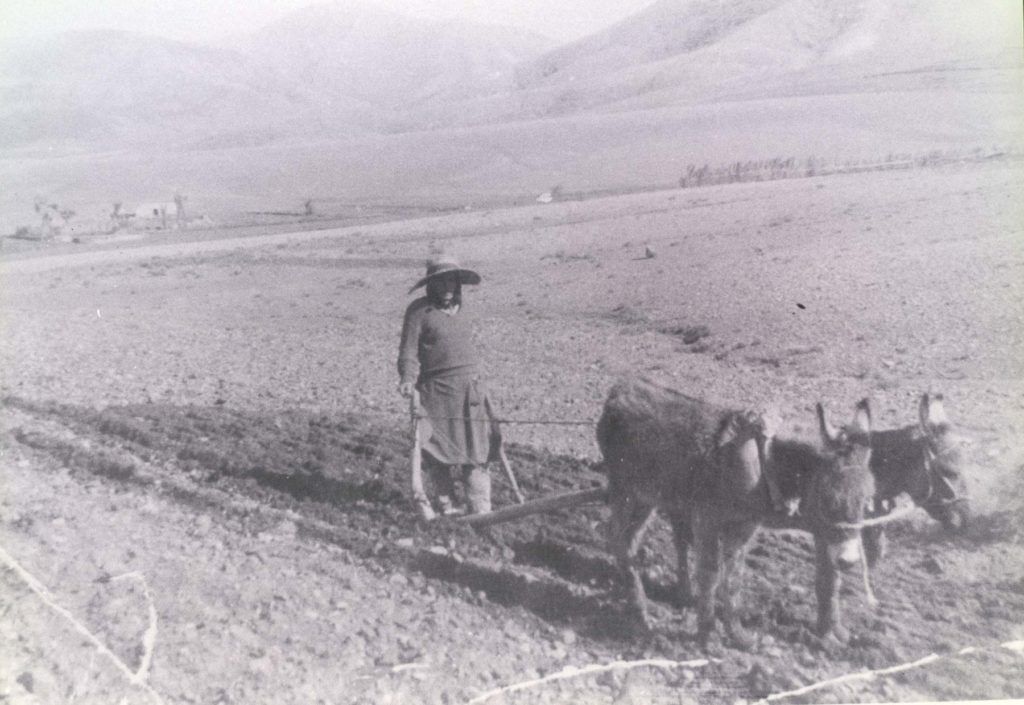

Las condiciones del propio territorio es otro de los factores que hacen de Fuerteventura un lugar propicio para que esta situación se enquiste. Una isla de gran extensión pero con un sistema productivo poco desarrollado que no participa de la economía de exportación del Archipiélago. Debido a ello, la isla presenta tasas de población negativas con apenas crecimiento siendo una isla poco atractiva para ser poblada. Aún así, muchas son las fuentes que nos hablan de la alta productividad de la isla en los años buenos, que hacía que la gente volviera esperanzada. Viajeros del siglo XVIII describen la isla como una fuente de riqueza siendo el ganado, la agricultura y la pesca los principales factores económicos. Estos escritos nos permiten hacernos una idea de la situación de la sociedad majorera en periodos de abundancia, donde los vecinos cumplían humildemente con sus obligaciones tributarias.

Pero en determinados periodos de crisis profunda queda constatado la enorme pobreza que vive la isla. En las actas del Cabildo quedan patentes las situaciones de extrema pobreza que podía vivir la población. La institución tiene que reaccionar ante ello prohibiendo las exportación denominada “saca” amenazado con “castigos” para aquellos que sacaran el grano de la isla. Además solicitando y usando recursos del propio Cabildo para intentar abastecer a la población. Siendo el último recurso las rogativas y novenarios a los santos.

¿Qué ocurre cuando se producen estas crisis de subsistencia?

En la isla de Fuerteventura se da un fenómeno denominado la “presión de la Tierra”. Los pequeños propietarios al no tener otras posibilidades de venta, se ven obligados a vender sus tierras a medianos y grandes propietarios, produciéndose un fenómeno de concentración de la propiedad en unos pocos terratenientes.

Otro de los efectos de la crisis es la agitación social que se manifiesta en forma de motines y tumultos. Finalmente la imposibilidad para vivir en la isla obliga al majorero a emigrar. La emigración se convierte por lo tanto en la válvula de escape para encontrar nuevos horizontes. Hablamos de una emigración extrema, una migración de supervivencia no para mejorar la vida de los que se quedan en la isla sino para poder sobrevivir.

Debido a las avalanchas de población salidas de Fuerteventura, es lógico pensar que los territorios de acogida, igualmente precarios, tomarán medidas preventivas. Las crisis de subsistencia que afectan a la isla eran extremas pero los lugares de destinos elegidos (mayormente las islas de Realengo, Gran Canaria y Tenerife) también sufren las consecuencias. En algún momento del siglo XVIII por el temor de despoblación total de la isla de Fuerteventura, la Real Audiencia y el Cabildo de Gran Canaria prohíben la entrada de más migrantes, recrudeciendo las medidas en sucesivas crisis.

En el caso de Tenerife e intuyendo que la prosperidad económica de la propia isla se sustentaba en que Fuerteventura actuaba de granero, posibilitó que la economía de Tenerife despegara en el mercado internacional con la exportación de vino. El recibimiento por parte de las autoridades y población fue mucho más solidario.

Debemos situar a Tenerife por otro lado en el momento ilustrado, donde la sociedad demandaba una serie de instituciones que acogían a los menesterosos ocultándolos en parte de la vista de la sociedad.

¿Retornan esos migrantes a la isla de Fuerteventura?

Esta es la última pregunta que nos plantea Doña María Eugenia en su conferencia. Su respuesta es que retornaban a la isla aquellos que habían podido reunir recursos. En algunos casos eran expulsados y en otras ocasiones, al no quedarles nada en Fuerteventura, se quedaban en el lugar que los había acogido, realizando oficios de artesanía habitualmente. Muchos en cualquier caso morían en el intento.

En conclusión vemos como la pobreza es un problema consustancial de las sociedades, deberíamos mirar en el pasado para ver nuestro propio reflejo del presente.